Investigação de paternidade: o que é e como é feita?

O que é e como funciona a investigação de paternidade? Entenda o processo para reconhecimento da filiação, os direitos envolvidos e como o exame de DNA pode comprovar a paternidade.

A investigação de paternidade é um processo judicial que busca estabelecer oficialmente o vínculo biológico entre pai e filho, garantindo direitos como nome, convivência e herança.

Esse tipo de ação pode ser movida pelo próprio filho, pela mãe ou pelo Ministério Público, quando houver interesse de um menor.

Caso o suposto pai se recuse a reconhecer a paternidade, o juiz pode determinar a realização do exame de DNA, considerado a prova mais segura para esclarecer a filiação.

Além do reconhecimento familiar, a ação gera consequências jurídicas importantes, assegurando direitos e deveres entre pai e filho.

Neste artigo, você entenderá como funciona a investigação de paternidade, quais são os direitos envolvidos, o papel do exame de DNA no processo e quais medidas podem ser tomadas caso o suposto pai se recuse a colaborar.

Sabemos que questões jurídicas podem gerar dúvidas, e entender seus direitos é essencial para tomar decisões informadas. Em caso de dúvidas sobre o assunto, entre em contato: clique aqui!

Desse modo, pensando em te ajudar, preparamos este artigo no qual você aprenderá:

- O que é a investigação de paternidade?

- Como é feito o processo de investigação de paternidade?

- Quem pode entrar com ação de investigação de paternidade?

- Qual a diferença entre averiguação e investigação de paternidade?

- Quanto tempo demora uma ação de investigação de paternidade?

- Qual o valor de uma ação de investigação de paternidade?

- O suposto pai pode se recusar a fazer o exame de DNA?

- Perguntas frequentes sobre investigação de paternidade!

- Um recado final para você!

- Autor

O que é a investigação de paternidade?

A investigação de paternidade é, ao mesmo tempo, um procedimento jurídico e científico que busca comprovar o vínculo biológico entre um homem e uma criança.

Ela não serve apenas para identificar quem é o pai biológico — ela estabelece efeitos jurídicos e sociais importantes, como o direito à identidade, ao nome, à herança, à pensão alimentícia e, muitas vezes, à convivência.

Esse processo é regulado pelo Direito de Família e está diretamente ligado à proteção integral da criança e do adolescente, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A investigação de paternidade tem um papel central na vida de quem foi privado do reconhecimento paterno — e vai além do DNA, alcançando o plano afetivo, emocional e patrimonial.

Com os avanços da genética, o exame de DNA se tornou um aliado essencial nesse tipo de ação, permitindo uma comprovação técnica com altíssimo grau de certeza.

Mas o processo não se limita ao resultado laboratorial. Muitas vezes, surgem questões éticas, afetivas e legais que exigem uma análise sensível do juiz, da equipe técnica e do próprio advogado que conduz o caso.

Por isso, a investigação de paternidade deve ser tratada com seriedade e acolhimento. Não se trata apenas de um processo judicial, mas de uma etapa que pode transformar a história de uma pessoa.

Como é feito o processo de investigação de paternidade?

O processo judicial de investigação de paternidade começa quando alguém busca, por meio da Justiça, o reconhecimento legal de um pai que não consta no registro de nascimento da criança ou que se recusa a reconhecê-la voluntariamente. Esse pedido pode ser feito tanto na infância quanto na vida adulta, pois esse direito é imprescritível.

Na prática, a ação é apresentada à Vara de Família, com um pedido para que seja investigada a paternidade de determinado homem.

A parte autora (geralmente a mãe ou o próprio filho) apresenta provas e indícios que sustentem a alegação, como fotos, mensagens, testemunhas ou relatos sobre o relacionamento entre o homem investigado e a mãe da criança.

Depois que o juiz recebe a ação, o suposto pai é citado para se manifestar. Se houver negativa da paternidade, o juiz pode determinar um exame de DNA.

Esse exame é feito com o material genético de pai e filho (ou da mãe também, em alguns casos), e o laudo costuma apresentar um índice de confiabilidade altíssimo.

Se o exame indicar a paternidade, o juiz reconhece judicialmente o vínculo e determina a inclusão do nome do pai no registro de nascimento, além de outros efeitos legais, como o direito à pensão, uso do sobrenome e eventual herança.

Em casos de resultado negativo, o processo pode ser encerrado — mas só se não houver outras provas convincentes que sustentem a alegação.

Portanto, o processo de investigação de paternidade envolve a atuação de juiz, advogado, peritos e, em muitos casos, assistentes sociais e psicólogos, dependendo da complexidade do caso.

O exame de DNA é importante, mas o contexto emocional e probatório também influencia a decisão judicial.

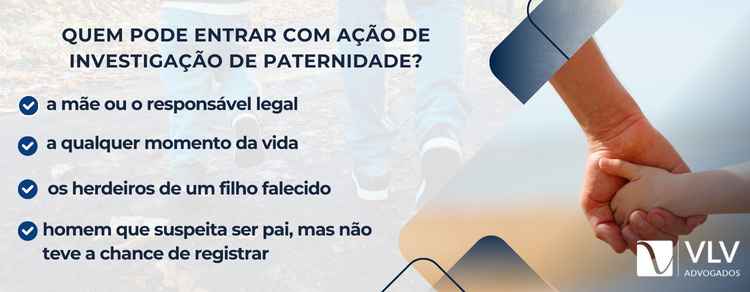

Quem pode entrar com ação de investigação de paternidade?

Muita gente acredita que somente a mãe pode ajuizar essa ação, mas a verdade é que diversas pessoas estão legitimadas a buscar o reconhecimento da paternidade. Tudo vai depender da situação familiar e da idade do filho.

Se a criança for menor de idade, quem pode propor a ação é a mãe ou o responsável legal, como um tutor. Nesses casos, o processo corre em nome do menor e tem como finalidade garantir seus direitos básicos, como identidade, alimentação e origem.

Quando o filho já é maior de 18 anos, ele mesmo pode iniciar a ação. E isso pode ser feito a qualquer momento da vida, já que o direito à filiação é imprescritível.

Em algumas situações, o Ministério Público também pode atuar como parte ativa, principalmente quando há abandono, risco social ou quando a mãe é incapaz ou menor de idade.

A lei também permite que os herdeiros de um filho falecido possam ajuizar a ação de investigação post mortem, com objetivo de reconhecer o vínculo e garantir direitos sucessórios.

Além disso, o próprio homem que suspeita ser pai, mas não teve a chance de registrar a criança no nascimento, pode mover a ação para ver seu vínculo reconhecido oficialmente.

Isso mostra que a investigação de paternidade não é um processo restrito a disputas — também pode ser um caminho para garantir o direito de amar e cuidar.

Qual a diferença entre averiguação e investigação de paternidade?

Embora pareçam termos parecidos, averiguação e investigação de paternidade representam caminhos diferentes para o mesmo objetivo: reconhecer o vínculo entre pai e filho.

A principal diferença está na forma como o processo acontece e no nível de conflito envolvido.

A averiguação de paternidade é um procedimento mais simples e consensual, que pode ser feito administrativamente.

O interessado (geralmente a mãe ou o filho maior de idade) informa ao cartório ou ao Ministério Público quem seria o pai, e esse homem é chamado para se manifestar. Se ele aceitar reconhecer a paternidade voluntariamente, o registro é atualizado sem necessidade de ação judicial.

Já a investigação de paternidade é um processo judicial necessário quando o suposto pai nega o vínculo ou se recusa a comparecer para fazer o reconhecimento. Nesses casos, é o juiz quem analisa as provas, determina o exame de DNA (quando cabível) e decide se há ou não paternidade.

Ou seja: a averiguação depende da boa vontade do suposto pai; a investigação existe justamente quando essa colaboração não acontece.

Por isso, é comum que a investigação seja mais demorada, envolva custos com exames e, muitas vezes, demande atuação especializada de um advogado.

Quanto tempo demora uma ação de investigação de paternidade?

O tempo que uma ação de investigação de paternidade leva para ser concluída varia muito de acordo com a complexidade do caso e a região onde o processo tramita.

Em média, um processo mais simples — quando há colaboração entre as partes e o exame de DNA é feito sem resistência — pode ser resolvido em 6 a 12 meses.

Já quando há recusa, necessidade de perícias complementares ou produção de outras provas, o tempo pode se estender por 2 a 3 anos ou mais.

O prazo também depende da estrutura da Vara de Família responsável pelo caso. Comarcas mais sobrecarregadas podem demorar mais para marcar audiências, expedir notificações e proferir sentenças.

Além disso, se o suposto pai estiver em local desconhecido ou se for necessário fazer exames com parentes (em casos de paternidade post mortem, por exemplo), isso também prolonga o andamento do processo.

Mesmo com toda essa variação, é importante lembrar que o direito à investigação da paternidade é imprescritível — ou seja, não importa quanto tempo tenha se passado desde o nascimento, o filho pode buscar esse reconhecimento a qualquer momento da vida.

E por mais que o processo leve tempo, ele pode representar o início de uma nova fase emocional, jurídica e identitária na vida do filho.

Qual o valor de uma ação de investigação de paternidade?

O custo de uma ação como essa não tem um valor fixo, já que depende de diferentes fatores: honorários advocatícios, custas processuais e, especialmente, o exame de DNA.

Em muitos casos, quem não tem condições financeiras pode solicitar a justiça gratuita, ficando isento de despesas com taxas do processo e perícias.

Em relação aos honorários, os valores cobrados por advogados variam de acordo com a complexidade do caso e com a tabela da OAB do estado. Há escritórios que cobram valores acessíveis, a partir de R$ 1.000, e outros que, em processos mais detalhados (por exemplo, quando há disputa, herança ou negativa de DNA), cobram acima de R$ 5.000.

O exame de DNA, quando feito por conta própria, pode custar entre R$ 400 e R$ 1.500, dependendo do laboratório e da cidade.

Quando realizado por ordem judicial, esse custo pode ser arcado pelo Estado em casos de justiça gratuita ou pelo autor da ação, caso tenha condições de pagamento.

O mais importante é saber que ninguém pode ser impedido de buscar o reconhecimento da paternidade por falta de dinheiro.

O acesso à Justiça é um direito constitucional, e a Defensoria Pública ou um advogado com atuação pro bono pode auxiliar nesses casos.

O suposto pai pode se recusar a fazer o exame de DNA?

Sim, o suposto pai pode legalmente se recusar a fazer o exame de DNA, porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo.

No entanto, essa recusa não é sem consequências.

A legislação brasileira, com base na Súmula 301 do Superior Tribunal de Justiça, entende que a recusa injustificada à realização do exame pode ser considerada indício de paternidade.

Ou seja, se o homem se nega a fazer o exame sem apresentar justificativa plausível, o juiz pode interpretar esse comportamento como reforço à suspeita de que ele é de fato o pai.

Claro que isso não é suficiente, por si só, para garantir o reconhecimento da paternidade, mas, somado a outros indícios — como mensagens, fotos, testemunhos, convivência anterior — pode formar um conjunto probatório forte o suficiente para justificar a sentença favorável ao filho.

Na prática, a recusa ao DNA não garante a vitória do suposto pai no processo. Muito pelo contrário: pode fragilizar sua defesa e acelerar o reconhecimento judicial da paternidade.

Perguntas frequentes sobre investigação de paternidade!

1. O que acontece se o resultado der negativo?

Se o exame de DNA indicar que não há vínculo biológico entre o suposto pai e a criança, a ação de investigação de paternidade geralmente é extinta, e o investigado não assume obrigações legais, como pagamento de pensão alimentícia ou inclusão no registro civil.

No entanto, se o homem já tiver reconhecido voluntariamente a paternidade, esse reconhecimento é considerado irrevogável, mesmo diante de um exame de DNA negativo. A anulação só é possível se houver comprovação de vício de consentimento, como erro, dolo ou coação.

2. O que acontece se o resultado der positivo?

Um resultado positivo no exame de DNA, com alta probabilidade (geralmente acima de 99,99%), é considerado prova irrefutável da paternidade.

Nesse caso, a Justiça determinará o reconhecimento oficial da paternidade, incluindo o nome do pai e dos avós paternos no registro de nascimento da criança.

3. É possível ter uma paternidade biológica e outra afetiva?

Sim, é possível. A legislação brasileira reconhece a multiparentalidade, permitindo que uma pessoa tenha simultaneamente vínculos de paternidade biológica e socioafetiva.

Isso ocorre quando, além do pai biológico, existe uma figura paterna que, mesmo sem laços sanguíneos, desempenha o papel de pai na vida da criança.

4. O filho pode rever o registro se tiver paternidade reconhecida contra sua vontade?

Sim. O reconhecimento de paternidade é um direito personalíssimo. Se o filho maior de idade tiver a paternidade reconhecida sem seu consentimento, pode contestar o registro.

Para filhos menores, é possível impugnar o reconhecimento no prazo de até quatro anos após atingir a maioridade ou ser emancipado.

5. O pai reconhecido pode se recusar a registrar a criança?

Não. Uma vez reconhecida a paternidade, seja voluntariamente ou por decisão judicial, o pai tem o dever legal de registrar a criança.

Se ele se recusar, a mãe pode registrar a criança sozinha e posteriormente ingressar com uma ação de investigação de paternidade para garantir os direitos da criança, como pensão alimentícia e herança.

Um recado final para você!

Sabemos que o tema “investigação de paternidade” pode levantar muitas dúvidas e que cada situação é única, demandando uma análise específica de acordo com as circunstâncias de cada caso.

Se você tiver alguma questão ou quiser saber mais sobre o assunto, recomendamos a consulta com um advogado especialista.

O suporte jurídico adequado é fundamental para que decisões sejam tomadas de forma consciente e segura.

Artigo de caráter meramente informativo elaborado por profissionais do escritório Valença, Lopes e Vasconcelos Advocacia.

Direito Civil | Direito de Família | Direito Criminal | Direito Previdenciário | Direito Trabalhista | Direito Bancário